Ski Alpin

Ski Alpin

Zwei Alpin-Bewerbe, nämlich Slalom und Riesenslalom, waren paralympische Bewerbe der ersten Stunde. Sie wurden bei den ersten Paralympischen Winterspielen in ÖRNSKÖLDSVIK 1976, Schweden, ausgetragen. Die Abfahrt gibt es seit den Winter-Paralympics in INNSBRUCK 1984 und der Super-G wurde in LILLEHAMMER 1994 ins Paralympische Programm aufgenommen.

Zwei Alpin-Bewerbe, nämlich Slalom und Riesenslalom, waren paralympische Bewerbe der ersten Stunde. Sie wurden bei den ersten Paralympischen Winterspielen in ÖRNSKÖLDSVIK 1976, Schweden, ausgetragen. Die Abfahrt gibt es seit den Winter-Paralympics in INNSBRUCK 1984 und der Super-G wurde in LILLEHAMMER 1994 ins Paralympische Programm aufgenommen.

Besonderheiten

Das Handicap-System

Das RHC-KREK-System (Realistic Handicap Competition und Kreative Renn Ergebnis Kontrolle) oder kurz Handicap System genannt, ist ein Faktorsystem, welches das Ziel verfolgt, verschiedene Behinderungsklassen in den Kategorien Blind, Stehend oder Sitzend möglichst gerecht zu werten und einen Sieger in jeder Kategorie zu ermitteln. Damit kann trotz differenzierten Behinderungsarten ein Wettkampf innerhalb einer Kategorie stattfinden. Das Handicap System wurde im Jahre 1990/91 im damals Neugegründeten Alpencupkomitee aus den zwei bereits existierenden Systemen zusammengeführt und weiterentwickelt.

Diese erste dafür notwendige Auswertungssoftware hat federführend Herr Michael Knaus (ehemaliger Para Referent) im Jahr 1990 auf Grund des Beschlusses der Deutschen, Schweizer, Franzosen und Italiener nach der ersten Sitzung für eine derartige Cup-Renn-Serie mit Handicap-System entwickelt. Damals war es ein Programmierer namens Walter Krall aus Westendorf, der das erste Projekt dieser Art mit Herr Knaus auf den Weg gebracht hatte und ganze 11 Jahre dieses begleitet hat und mit dieser Software online verbunden mit Swiss Timing und einer großen Anzeigetafel sogar die WM Ski Alpin in der Schweiz 2000 in ANZERE begleitet und durchgeführt hat.

Im Anschluss hat sich dann Arnold Poller aus Rinn eingebracht, da er inzwischen für das Parallelslalom-System eine weitere Komponente zu seinem ALGE-Auswertungssystem hinzu programmiert hat und war von diesem Zeitpunkt an der Weiterentwickler dieser Software. Ergänzend dazu gekommen ist, dass Herr Poller in seinem System damals schon ein Mehrschnittstellen-System aus dem Nichtbehindertenbereich voraus programmiert hatte, was die Verbindung mit Tag-Heuer, Longines, und Microgate neben allen Alge-Zeitnehmungsgeräten mitgebracht hat. Er war es auch, der die Weltcup-Veranstaltungen z.B. in Torino begleitet und bei den Paralympics zusammen mit Swiss-Timing/Longines die Software eingesetzt hat.

Dadurch wurde das Ziel erreicht, möglichst überschaubare und zugleich sportlich faire Ergebnisse und Rangierungen zu erhalten. Das Handicap System hat bis heute weltweite Anerkennung gefunden.

Was kann diese Software:

Diese Software hat den Zusatz implementiert, dass Rennen von Menschen mit und ohne Behinderung (neben den reinen Para-Rennen auch im Mix-Verfahren) umgesetzt werden können, indem man live die Zeit der Zeitnehmung übernahm und auf Grund der Faktoren für die verschiedenen Menschen mit Behinderung umrechnen und live auf der Anzeigetafel von der es zwei Dreizeilensysteme gibt, ausgeben. Weiters kann ein Live-Ticker oder Live-Timing ins IPC-System (wie auch bei der FIS) eingespeist werden. Zusätzlich kann die Nennungsdatenbank des IPC zu jeder Mannschafsführersitzung eingespielt werden sodass man auch auf diesem Weg wie beim Zurückspielen des Gesamtdatensatz ans IPC umsetzen kann. Neben diesen ganz alltäglichen Aufgaben einer Auswertungssoftware kann man – und das schon seit den 90er Jahren – jene Bedürfnisse erfüllen, welche bei einer nationalen Ergebnisliste selbstverständlich klingen wie z.B. neben dem Namen der Sportler:in, die Region (Bundesland) und den Verein anführen, da z.B. bei einer nationalen ÖSTM-Ergebnisliste von den Regionen und Vereinen eine Statistische Auswertung gemacht werden kann / soll.

Folgendes Beispiel verdeutlicht die Berechnung eines solchen Handicaps:

Momentan die schnellste Klasse der Herren im Slalom sind die Krückenskiläufer (Klasse LW2), welche somit den Faktor 1,0 bekommen. Die Doppel-Oberschenkelamputierten (Klasse LW1) in der gleichen Kategorie der Stehenden benötigen wesentlich mehr Zeit und bekommen einen Faktor von 0,7999898. Wenn ein Rennfahrer in der Klasse LW2 eine Zeit von 1 Min. 40 Sek. fährt, muss ein Rennfahrer aus der Klasse LW1 eine Zeit von unter 2 Min. 5 Sek. fahren und gewinnt trotzdem das Rennen, da sein Handicap um diesen Faktor grösser ist (125 Sek. x 0,7999898 = 99,99 Sek.). Die Faktoren aller Klassen werden auf acht Kommastellen berechnet, und auf sieben Stellen gerundet. Sollte das Resultat oder der Faktor des aktuellen Rennens eine Schwankung von über Plus 5 % oder Minus 3 % aufweisen, wird kein neuer Faktor berechnet, um so genannte Ausreißer oder extreme Rennresultate nicht zu berücksichtigen. Liegt der Faktor innerhalb dieser Höchstschwankungen, wird bei einer positiven Abweichung nur 30 % dieser Differenz zum alten Faktor addiert und bei einer negativen Abweichung gar nur 5 % davon subtrahiert.

© Allianz

Der Guide

Skifahrer:innen mit Sehbehinderung fahren mit einem Guide. Dieser gibt während des Rennens Anweisungen und Informationen über Funk zur Pistenbeschaffenheit, Schneeverhältnissen, Rhythmus oder Torabfolgen. Der Guide fährt immer in einem bestimmten Abstand vor den Rennläufer:innen (nicht mehr als zwei Tore im Slalom sonst nicht mehr als ein Tor). Jedes Team hat dabei sein eigens entwickeltes Kommunikationssystem.

Besonderheiten

Das Handicap-System

Das RHC-KREK-System (Realistic Handicap Competition und Kreative Renn Ergebnis Kontrolle) oder kurz Handicap System genannt, ist ein Faktorsystem, welches das Ziel verfolgt, verschiedene Behinderungsklassen in den Kategorien Blind, Stehend oder Sitzend möglichst gerecht zu werten und einen Sieger in jeder Kategorie zu ermitteln. Damit kann trotz differenzierten Behinderungsarten ein Wettkampf innerhalb einer Kategorie stattfinden. Das Handicap System wurde im Jahre 1990/91 im damals Neugegründeten Alpencupkomitee aus den zwei bereits existierenden Systemen zusammengeführt und weiterentwickelt.

Diese erste dafür notwendige Auswertungssoftware hat Herr Michael Knaus (ein Pionier des Para Ski Sports) im Jahr 1990 auf Grund des Beschlusses der Deutschen, Schweizer, Franzosen und Italiener nach der ersten Sitzung für eine derartige Cup-Renn-Serie mit Handicap-System entwickelt. Damals war es ein Programmierer namens Walter Krall aus Westendorf, der das erste Projekt dieser Art mit Herr Knaus auf den Weg gebracht hatte und ganze 11 Jahre dieses begleitet hat und mit dieser Software online verbunden mit Swiss Timing und einer großen Anzeigetafel sogar die WM Ski Alpin in der Schweiz 2000 in ANZERE begleitet und durchgeführt hat.

Im Anschluss hat sich dann Arnold Poller aus Rinn eingebracht, da er inzwischen für das Parallelslalom-System eine weitere Komponente zu seinem ALGE-Auswertungssystem hinzu programmiert hat und war von diesem Zeitpunkt an der Weiterentwickler dieser Software. Ergänzend dazu gekommen ist, dass Herr Poller in seinem System damals schon ein Mehrschnittstellen-System aus dem Nichtbehindertenbereich voraus programmiert hatte, was die Verbindung mit Tag-Heuer, Longines, und Microgate neben allen Alge-Zeitnehmungsgeräten mitgebracht hat. Er war es auch, der die Weltcup-Veranstaltungen z.B. in Torino begleitet und bei den Paralympics zusammen mit Swiss-Timing/Longines die Software eingesetzt hat.

Dadurch wurde das Ziel erreicht, möglichst überschaubare und zugleich sportlich faire Ergebnisse und Rangierungen zu erhalten. Das Handicap System hat bis heute weltweite Anerkennung gefunden.

Was kann diese Software:

Diese Software hat den Zusatz implementiert, dass Rennen von Menschen mit und ohne Behinderung (neben den reinen Para-Rennen auch im Mix-Verfahren) umgesetzt werden können, indem man live die Zeit der Zeitnehmung übernahm und auf Grund der Faktoren für die verschiedenen Menschen mit Behinderung umrechnen und live auf der Anzeigetafel von der es zwei Dreizeilensysteme gibt, ausgeben. Weiters kann ein Live-Ticker oder Live-Timing ins IPC-System (wie auch bei der FIS) eingespeist werden. Zusätzlich kann die Nennungsdatenbank des IPC zu jeder Mannschafsführersitzung eingespielt werden sodass man auch auf diesem Weg wie beim Zurückspielen des Gesamtdatensatz ans IPC umsetzen kann. Neben diesen ganz alltäglichen Aufgaben einer Auswertungssoftware kann man – und das schon seit den 90er Jahren – jene Bedürfnisse erfüllen, welche bei einer nationalen Ergebnisliste selbstverständlich klingen wie z.B. neben dem Namen der Sportler:in, die Region (Bundesland) und den Verein anführen, da z.B. bei einer nationalen ÖSTM-Ergebnisliste von den Regionen und Vereinen eine Statistische Auswertung gemacht werden kann / soll.

Folgendes Beispiel verdeutlicht die Berechnung eines solchen Handicaps:

Momentan die schnellste Klasse der Herren im Slalom sind die Krückenskiläufer (Klasse LW2), welche somit den Faktor 1,0 bekommen. Die Doppel-Oberschenkelamputierten (Klasse LW1) in der gleichen Kategorie der Stehenden benötigen wesentlich mehr Zeit und bekommen einen Faktor von 0,7999898. Wenn ein Rennfahrer in der Klasse LW2 eine Zeit von 1 Min. 40 Sek. fährt, muss ein Rennfahrer aus der Klasse LW1 eine Zeit von unter 2 Min. 5 Sek. fahren und gewinnt trotzdem das Rennen, da sein Handicap um diesen Faktor grösser ist (125 Sek. x 0,7999898 = 99,99 Sek.). Die Faktoren aller Klassen werden auf acht Kommastellen berechnet, und auf sieben Stellen gerundet. Sollte das Resultat oder der Faktor des aktuellen Rennens eine Schwankung von über Plus 5 % oder Minus 3 % aufweisen, wird kein neuer Faktor berechnet, um so genannte Ausreisser oder extreme Rennresultate nicht zu berücksichtigen. Liegt der Faktor innerhalb dieser Höchstschwankungen, wird bei einer positiven Abweichung nur 30 % dieser Differenz zum alten Faktor addiert und bei einer negativen Abweichung gar nur 5 % davon subtrahiert.

© Allianz

Der Guide

Skifahrer:innen mit Sehbehinderung fahren mit einem Guide. Dieser gibt während des Rennens Anweisungen und Informationen über Funk zur Pistenbeschaffenheit, Schneeverhältnissen, Rhythmus oder Torabfolgen. Der Guide fährt immer in einem bestimmten Abstand vor den Rennläufer:innen (nicht mehr als zwei Tore im Slalom sonst nicht mehr als ein Tor). Jedes Team hat dabei sein eigens entwickeltes Kommunikationssystem.

Ausrüstung

Der Monoski – ein technisches Meisterwerk

Monoskis sind individuelle Anfertigungen bestehend aus einer Sitzschale aus Karbon – bei der der Schwerpunkt einstellbar ist – mit aerodynamisch geformter Frontabdeckung, mit einem regulierbaren Stoßdämpfer sowie einer herkömmlichen Skibindung inklusive Ski.

© Allianz

© Allianz

Richtungsänderung

Die Richtungsänderungen werden über die Verlagerung des Oberkörpers herbeigeführt. Die speziellen Krückenski werden dabei unterstützend zur Stabilisierung eingesetzt.

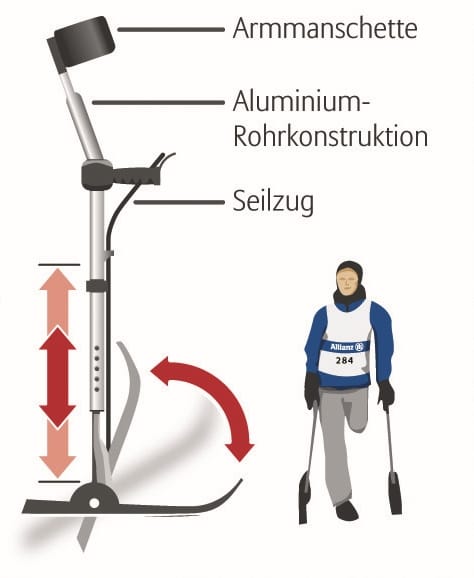

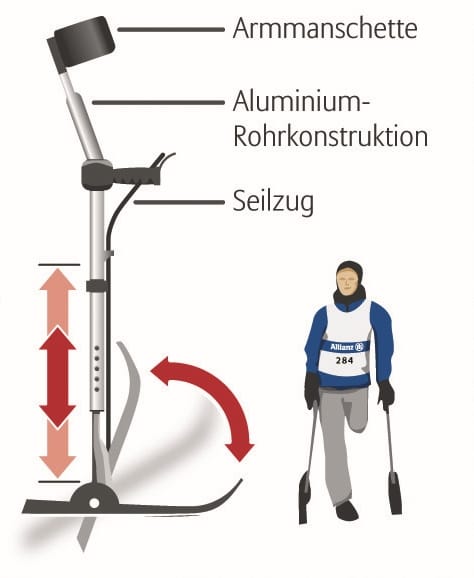

Krückenski

Die Krückenski sind spezielle Unterarmstützen mit je einem kleinen Ski am unteren Ende. Sie werden von Skifahrer:innen mit einer Beeinträchtigung an den Beinen genutzt, sind höhenverstellbar und können über ein Drahtseil am Griff in der Neigung verändert werden. Jenseits der Piste dienen sie als Gehstütze zur Fortbewegung.

© Allianz

Ausrüstung

© Allianz

Der Monoski – ein technisches Meisterwerk

Monoskis sind individuelle Anfertigungen bestehend aus einer Sitzschale aus Karbon – bei der der Schwerpunkt einstellbar ist – mit aerodynamisch geformter Frontabdeckung, mit einem regulierbaren Stoßdämpfer sowie einer herkömmlichen Skibindung inklusive Ski.

© Allianz

Richtungsänderung

Die Richtungsänderungen werden über die Verlagerung des Oberkörpers herbeigeführt. Die speziellen Krückenski werden dabei unterstützend zur Stabilisierung eingesetzt.

© Allianz

Krückenski

Die Krückenski sind spezielle Unterarmstützen mit je einem kleinen Ski am unteren Ende. Sie werden von Skifahrer:innen mit einer Beeinträchtigung an den Beinen genutzt, sind höhenverstellbar und können über ein Drahtseil am Griff in der Neigung verändert werden. Jenseits der Piste dienen sie als Gehstütze zur Fortbewegung.

Bewerbe

ABFAHRT

Jede/r AthletIn fährt denselben mit Toren ausgesteckten Kurs den Berg hinunter. Die Rennläufer:innen müssen dabei eine geringe Anzahl von Toren passieren. Sie können dabei Geschwindigkeiten bis zu 125 km/h erreichen. Wenn ein Tor ausgelassen wird, wird man disqualifiziert. Wer die schnellste Zeit hat, hat gewonnen.

SUPER-G

Im Super G ist der Lauf etwas kürzer im Vergleich zur Abfahrt aber länger als im Slalom oder Riesenslalom. Die Athlet:innen absolvieren einen Lauf und die absolvierte Zeit entscheidet über die Platzierung.

SLALOM

Der Slalom ist eine technische Disziplin. Alle Athlet:innen absolvieren zwei Läufe auf unterschiedlichen Strecken. Im Vergleich zu den anderen Disziplinen wird über eine kurze Distanz gefahren es sind aber deutlich mehr Tore im Kurs gesetzt. Die Zeit der beiden Läufe wird am Ende addiert.

RIESENSLALOM

Im Riesenslalom werden ebenfalls zwei Läufe auf unterschiedlichen Strecken absolviert und die erreichten Zeiten addiert. Es ist eine technische Disziplin mit einem längeren Lauf und weniger Toren als im Slalom.

SUPER-KOMBI

Die Super-Kombi ist ein Kombinationswettbewerb bestehend aus einer Abfahrt oder einem Super G und einem Durchgang im Slalom. Die beiden Ergebniszeiten werden addiert.

Klassifizierung

Grundsätzlich können innerhalb aller Sportklassen drei Hauptkategorien unterschieden werden:

Die stehenden Klassen, die sitzenden Klassen und die Klassen der Sportler:innen mit Sehbeeinträchtigung.

Klassen

LW1-9

stehende Klassen

Klasse LW1

Doppelt beinamputierte Rennläufer:innen, die mit zwei Skiern und zwei Stöcken oder zwei Krückenskiern fahren: doppelt oberschenkelamputiert, ober- und unterschenkelamputiert, ausgeprägte Muskelschwäche in beiden Beinen, ausgeprägte Athetose, Ataxie in beiden Beinen

Klasse LW2

Rennläufer:innen mit Behinderungen an einem Bein, fahren mit Krückenskiern oder Stöcken (mit einem Ski): einseitig amputiert, oberschenkelamputiert, Hüft- und Kniegelenksversteifung, Muskelschwäche in einem Bein

Klasse LW3

Rennläufer:innen fahren mit zwei Skiern und Prothesen: doppelte Unterschenkelamputation, leichte Muskelschwäche in beiden Beinen, Athetose und Ataxie, eingeschränkte Bewegungskoordination in den Beinen

Klasse LW4

Rennläufer:innen mit Behinderungen an einem Bein aber weniger Bewegungseinschränkung als LW2, die mit zwei Skiern und zwei Stöcken fahren: einseitig unterschenkelamputiert, Vorfuß amputiert, einseitige Hüftgelenks- oder Kniegelenksversteifung, Muskelschwäche in einem Bein

Klasse LW5/7

Rennläufer:innen mit Behinderungen an beiden Armen, fahren auf zwei Skiern, aber ohne Stöcke: beidseitige Amputation oberhalb der Ellbogen oder andere gleichwertige Beeinträchtigungen, die eine Verwendung von zwei Skistöcken nicht zulassen

Klasse LW6/8

Rennläufer:innen mit Behinderung eines Armes, die auf zwei Skiern und mit einem Stock fahren: einseitig armamputiert, einseitig handamputiert oder andere gleichwertige Beeinträchtigungen, die nur eine Verwendung von ein Skistock zulassen

Klasse LW9

Rennläufer:innen in dieser Klasse fahren mit ein oder zwei Skiern/Stöcken je nach Behinderung: sie haben Beeinträchtigungen, die Arme und Beine betreffen oder Koordinationsprobleme aufgrund von Spastizität oder einer Hemiplegie

LW10-12

sitzende Klassen

Klasse LW10

Rennläufer:innen haben keine oder minimale Rumpfstabilität beispielsweise aufgrund von Rückenmarksverletzungen oder Spina bifida. Aus diesem Grund sind sie vor allem auf ihre Arme angewiesen, um den Monoski zu steuern.

Klasse LW11

Rennläufer:innen haben eine gute Funktionsfähigkeit im oberen Rumpfbereich, aber nur eine eingeschränkte Beweglichkeit im unteren Rücken und in der Hüfte, Ursache sind meistens Rückenmarksverletzungen im unteren Rücken, eine halbwegs gute Gleichgewichtsfähigkeit beim Sitzen

Klasse LW12

Rennläufer:innen haben nur eine leicht eingeschränkte Beweglichkeit im Rumpf und in den Beinen, eine gute Gleichgeweichtsfähigkeit beim Sitzen

B1-B3

Klassen der Sportler:innen mit Sehbeeinträchtigung

Klasse B1

Rennläufer:innen mit voller Erblindung – Keine Lichtempfindlichkeit auf beiden Augen bis zu Lichtempfindlichkeit, jedoch unfähig, Umrisse oder eine Hand in irgendeiner Entfernung oder Richtung wahrzunehmen

Klasse B2

Rennläufer:innen mit sehr starker Sehschwäche – Von der Fähigkeit, die Umrisse einer Hand zu erkennen bis zum Sehvermögen von 2/60 und/oder einem Gesichtsfeld von weniger als 5 Grad

Klasse B3

Rennläufer:innen mit starker Sehschwäche – Von einem Sehvermögen über 2/60 bis zu 6/60 und/oder einem Gesichtsfeld von mehr als 5 Grad und weniger als 20 Grad

VIDEOS

Office

Adalbert-Stifter-Straße 65

1200 Wien

ANRUFEN

Telefon: +43 5 9393 20330

Telefax: +43 5 9393 20334

E-Mail: office@oepc.at